陈焱光,我校政法与公共管理学院副院长,中国宪法学研究会理事,湖北省法学会常务理事、宪法学研究会副会长。作为一名法学教授,他潜心研习书画三十多年。陈焱光说,法学追求真善美和保护良心思想的自由,书画既是追求美的艺术,也是追求灵魂和创作的自由,更是追求正义风骨的艺术。这些自由与艺术,就是他二十余年教书生涯中致力传授给学生的。

教书育人大爱无形

医师、牧师、教师一直是陈焱光心中认为的最伟大的三种职业,因为这三种职业全都依托于心灵。“医者仁心,师者更要仁心”陈焱光说,“教书育人是一种爱的事业,大爱无形,必须走心。”

1991年,陈焱光留校,担任马克思主义理论课部的教学秘书,1993年在武汉大学法学院进修,后师从著名法学家李龙教授。1994年开始教书生涯。从教二十余年,陈焱光不断探索和改进法学的教学方法,将自己的仁爱之心奉献给了三尺讲台。

法学是理论性和应用性都很强的学科,近30多年来中国社会的转型发展和国际法律体系的急剧变迁对法学教育产生了极大的影响,为了让课堂教学紧跟现实的变化,陈焱光每年都会对自己的讲稿进行修改,不断充实案例,拓宽理论的深度和广度。他常常得花较长时间反复筛选庞杂的资料,并尽量精准,以确保讲稿内容无一纰漏。

有一次陈焱光要为本科生讲授一堂有关生命权保障问题的课,这不仅是一个宪法问题,还关乎自然科学、医学、伦理学等跨学科的问题。为了让学生充分理解其中涉及的情、理、法等多重意蕴,他阅读相关资料,研析中外案例和其他学科的研究成果。仅是前期搜集资料、阅读文献就准备了半个月。

“每一个法律问题都应该和社会现象有着千丝万缕的联系,法律课堂不仅仅是讲授法律条文,还应该让学生看到条文背后存在的现实。”陈焱光说。

精讲理论直面现实是陈焱光授课的一贯风格。他的课虽言辞犀利但又不失风趣幽默与人文关怀,深受学生追捧。“老师讲课总是强调公民的权利保护问题,他认为国家在这方面做的还不够。”2012级法学专业孟灿说,“他悲天悯人的高尚情怀让人印象深刻。”

2014年4月,作为宪法学核心内容的《基本权利与公民生活》成为我校重点建设的精品视频公开课。在课堂上,他采用启发式教学,灵活运用“法律诊所”、“案例教学”、“准法庭辩论”、“渐进式总结”等教学手段,将实战演练和理论阐述相结合,让学生在不同教学情景中深化对法律条文和法理的理解与把握。

除了传授法律知识,陈焱光还在教学中不时引入传统艺术元素。“学生们就好比庄稼,而我们老师就是种庄稼的土壤,如果土壤里富含各种微量元素,庄稼会长得更好。”在教学的过程中,他更希望自己不仅能够为学生传道授业解惑,更希望能让他们学会感知艺术与法律的真、善、美的共通之处,感知中国传统艺术与当代法治精神的内在契合。

陈焱光一直相信,教师不是培养只会赚钱的学生,而是要培养既有情操,又能为社会创造物质财富和精神财富的人。

研习书画三十余载

在课堂上为学生讲授传统艺术的精髓,并不是陈焱光一时兴之所至,而是有三十多年的积淀。

出身于浠水农村的陈焱光,自幼家境贫寒,有兄妹五人,儿时对于书画最初的启蒙是受邻居“地主”家几个儿子漂亮书法和绘画的影响。

对于儿子略显高雅的爱好,质朴的父母从来都是鼓励,他们认为“过年了可以自己写春联了,对于一个纯务农的家庭而言,这也是不小的进步”。

上世纪七八十年代的浠水农村根本就没有书店,更谈不上买书法和绘画的书籍。当时偶然得到一本木刻本的字帖(他并不知道是欧阳询的《醴泉铭》),他如获至宝独自临摹,每天上完课,帮家里干完农活后,就练习书法和绘画。白天没时间,晚上就点着煤油灯伏案练习;买不起练字的宣纸,就在旧报纸上反复练习。

进入大学后,陈焱光加入学生社团——美术协会,并广泛地选修了国画、漫画等艺术选修课。1990年冬大四上学期末,他在武昌工人文化宫举办了个人书画展,有一幅国画作品被一位藏家以一百元价格收藏。

他的书画功底得到师生高度认可,在大学执教期间他曾有五年时间开设书法课程,也曾兼任湖北省书画教育研究会秘书。每次上课学生都慕名而来,教室门庭若市,有些同学甚至站着听他讲课。

陈焱光的书法上溯金文、小篆,下沿汉隶、今草、晋楷、唐楷,贯通宋元明清行草书风。他对二王(王羲之与王献之父子)及其余脉文徵明书法用功最勤,曾将《兰亭集序》临摹了六七百遍,几可乱真。他在绘画上则喜欢宋元明清的山水、花鸟。

中国的艺术传统历来重视诗书画印的一体修炼,为此,在专业和书画之外,陈焱光对中国诗词和篆刻时有研习,他的印章都是自己所刻。

尽管日常行政、教学、科研事物日益繁忙,他依旧会挤出时间研究书画。在上班的路上,他以脑代手,在心中挥毫泼墨,将作品写就;回家后,他或是读帖或是作画临池,以此缓解工作疲劳。

近年来他发表了书画作品六十多幅,并在2012年获得全国高校廉政书画比赛三等奖。这位业余书画家说,优秀的书画家需要岁月积淀,德艺双修,而这是他的毕生追求。

虽然在书画上获得过诸多荣誉,但对于陈焱光来说,提笔写字、作画,更多地是对精神境界的追求和对美好生活的写意。他通过临摹研读传世书画精品,穿越时空,感悟中华文化的博大精深和人生哲理。临摹《兰亭集序》感悟人与自然的交融和生命的张力;临摹岳飞所书的《前后出师表》和《吊古战场文》感悟一代驰骋沙场的民族英雄内心强烈的爱国情怀、奉献精神和对和平的期冀。

陈焱光十分欣赏苏轼对书法与学问关系的概括:“退笔成山未足珍,读书万卷始通神”。他认为,书法文字承载的内容往往比书法艺术本身更重要。因此,研习书法不仅是为了个人修身养性,更重要的是它可以提升一个人的学养、品味和境界。

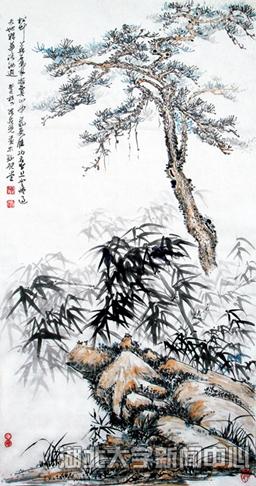

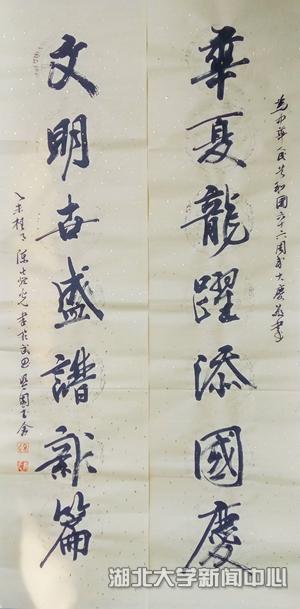

(陈焱光书画作品)

书画法学交互发展

当初因为家庭条件以及农村人教育观念的限制,陈焱光并没有选择将书画艺术作为自己的专业追求,而是在机缘巧合之下选择了法学。

“一切的人文和社会科学方面的修养是相通的”,这为他的教学和业余爱好的交互发展提供了充足的养分。

在陈焱光看来,法学和书画自有诸多相通之处,也有互补性。二者都有系统的理论,都注重规则的约束和个性自由的发展,都是原则性和灵活性的辩证统一,都对人格和学养有着极高的要求,都是对公正和道德良心的坚守。

法学追求真善美和保护良心思想的自由,书画既是追求美的艺术,也是追求灵魂和创作的自由,更是追求正义风骨的艺术。无论是书法家柳公权的“心正即笔正”的论断,还是颜真卿平定安史之乱不幸殉难时的大义凛然,亦或是齐白石等老一辈艺术家拒绝为日寇和反动官僚作画的民族气节,无一不与法律的正义价值息息相通。

很多人认为学习法律的人都很呆板,但是陈焱光觉得,法律人是这个世界上最幽默、最理性、最懂艺术、最具有人道主义精神的群体之一,他们的思维和理性让这个世界丰富多彩,“法学和艺术一样,都追求生活中的至善至美”。

在他的书画作品里,以竹为盛。中国画讲究“以物喻人”,他认为做人当如竹,有气有节,宁折不屈,坦坦荡荡。

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”他尤为推崇郑板桥的墨竹。作为公共知识分子和朝廷官员,郑板桥写竹时写出人民的疾苦和奋斗精神,“即使在今天,这种对人民深厚的感情和关爱,对任何有良心的人都是一种震撼灵魂的教育。”

书画给了他法律修养以外又一个重要的培养公正、正义和责任感等素质的有益源泉。为了激励学生,陈焱光主动为学生题字,写下学生喜欢的名言。他希望通过身体力行让学生明白,“做学问既要有法律的缜密,也要有艺术的眼光,在生活中不是缺乏美,而是缺乏发现”。

直面现实服务社会

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”古人这种以天下为己任的士大夫情怀令陈焱光仰慕不已,虽身不能至,但心向往之。不论是授课还是治学,他不空钻故纸堆,而是直面现实,充分利用自己所学解决社会难题。

我国正在不断推进社会主义法治建设,构建尊重和保障人权的和谐社会,但是依旧有大量侵权现象得不到有效的法律救济,这让陈焱光忧心忡忡。“如果没有权利救济,特别是对公权力侵害的救济,整个权利的大厦必将倾覆,整个国家的法律制度必将名存实亡,而整个人类必将苟活于专制与恐怖的黑暗世界里。”他说,“只有每一个公民,都能充分利用救济资源和手段来保护自己权利的享有和实现,一个以宪法为基准的法治社会才能最终实现。”

近年来,陈焱光将公民权利救济问题作为研究的重点,主持了教育部社科基金项目《完善我国公民权利救济基本理论与制度体系建构研究》,出版了《公民权利救济论》、《公民权利救济基本理论与制度建构体系研究》等多部专著和40多篇论文。

构建法治社会,离不开舆论监督。针对我国舆论监督的不足,陈焱光首倡舆论监督的权利支撑体系,即将知情权、无过错合理怀疑权、批评权和安全保障权等四种权利有机结合起来。

作为湖北地区的法学专家,陈焱光近年来将大量的精力投入到了我省地方治理的法治化及地方性法规的完善等领域,先后主持的湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目《城市社区治理现代化基本法律问题研究》和湖北治理研究院《县域治理的基本理论问题》等课题。

近十年来,陈焱光先后参与省市近20部法规的制定、修改和专家审议工作,提出了不少具有针对性、可操作性的立法建议。

在《武汉市城市管理实施办法》的审议中,陈焱光提出了在城市管理执法过程中,一次违法不能多个部门多次进行惩罚的建议,获得大多法律专家和立法工作者的认可。在参与城乡规划法实施条例的审议中,他又提出要加强听证的法律效力,保护直接受拆迁等影响主体的正当权益。他的提议受到武汉市人大常委会相关负责人高度肯定:“陈教授的立法建议兼顾理论与实践,具有很强的针对性可操作性,许多建议被采纳。”

2014年,受湖北省民政厅委托,陈焱光负责《湖北省农村五保供养工作规定》的修改完善任务。该规定既要符合上位法的精神,也要借鉴兄弟省份的经验,更要关注立法细节。如关于农村五保每个床位的面积,不仅各地不一样,而且相关利益代表观点也不完全相同,难以协调。有时为了规则的合理表述,陈焱光多次到省内外各地进行调研,与五保户和乡镇有关负责人面对面交流,让法规内容更接地气,更具有可操作性。

“寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓”,对科研工作孜孜不倦的追求,让陈焱光收获颇丰。陈焱光曾先后撰写主编10多部著作、40多篇学术论文,主持或参与14项国家级、省市级以及厅局科研项目。获得各类奖项近20项,其中省部级一、三等奖4项。

虽然已是学富五车的知名学者,但是陈焱光的日常生活依旧普通而平凡,每天骑着自己的自行车上班下班。“雨入花心自成甘苦,水归器内各显方圆”,法律和艺术共同形塑了他的学者风范、艺术情怀,其人其品犹如清新淡雅的山水小幅,宁静致远,意味悠长。

(原文载于《湖北大学报》 第1079期,转载请注明出处)

原文链接:

http://www.hubu.edu.cn/info/1074/23829.htm

官方微信

官方微信

智库平台

智库平台