金秋十月,正是一年之中的收获季节。回首往事,悠悠琴园总有讲不完的励志传奇。40年风雨苍茫,他从一名求知若渴的青年学子成长为湖北大学的学术巨擎。与他共事的人无不对他的学识人品交口称赞,一如本文的作者。这是一段湖大政治教育系的尘封往事,这是一个湖大学人的成长剪影,这也是两位湖大人跨越时空的友谊见证。

刚过了秋分,空气就平添了几丝凉意。校园茂密的草丛上还盖着五颜六色的花朵,泛出迷人的香气。鲜艳的野白合花,亭亭玉立的金针花,正如丝绒锦绣装饰着这美丽的校园。蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓闪着五彩缤纷的翅膀飞翔。大自然在秋天显得俏丽、欢乐,像一个眺瞩未来的俏皮姑娘,明亮又温柔。被包围在这美丽的校园景色之中,我的心情格外舒畅。

早晨,我到高等人文研究院办事,正在和好友洪华华老师说话,这时长江学者江畅教授进来了。看见他,我不由自主地向他打招呼:“小江,您好!”

他微笑着对我说:“我不是小江,是老江。”

是啊!岁月流逝,时过境迁。时间一晃40年了。40年前我所认识的小江如今已是湖北大学的知名教授。生活固然会使人忘却许多东西,但是有些记忆却是任凭怎么洗磨也不能够忘掉的。一忆起遥远年代的那些人、那些事,哪怕再微小的细节,我也记得真切,如在眼前一般。

望着江畅离去的背影,我想起40年前在原武汉师范学院初识他的那一瞬间。那是上世纪八十年代初,我在武汉师范学院(湖北大学前身)政教系资料室工作。一天哲学教研室主任王文卿来到资料室对韦洪主任和我说:“系里已研究,经学校人事处审核,决定在1977级应届本科优秀毕业生中选拔留校老师,有陈波、殷勇、江畅……”

他们的专业方向是哲学,学校安排他们提前半年毕业到中国人民大学进修。进修前他们几人要到资料室借书,我当时负责管理哲学书籍和资料,由此结识了江畅。

一天下午我正在书库整理书架,忽然进来一位年轻教师。他举手投足间很有教养,彬彬有礼地说:“老师你好,我是刚留校的77级江畅,将去北京人大进修,想借书……”

我目不转睛地打量他,沉思了一会儿,好像在哪见过他。哦!想起来了,在听张世英先生讲黑格尔《逻辑学》的时候他也去听过课。

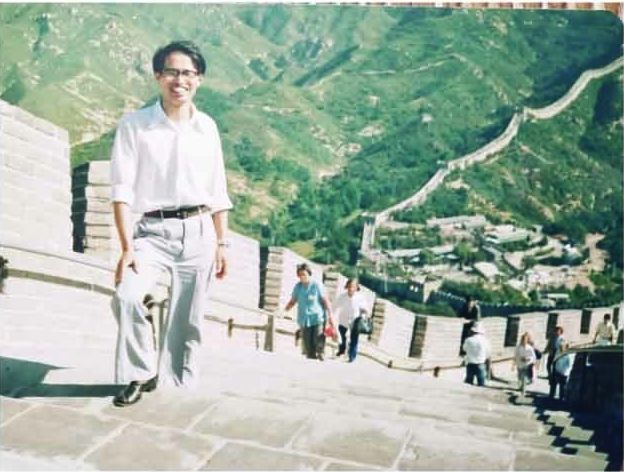

他给我的第一印象是非常年轻,精力充沛。他中等个子,乌黑的头发一丝不乱,一副带着书卷气的清秀面庞和一双机灵明亮的眼睛充满了智慧、才气和灵性,饱含了对生活的感情。他说话轻盈又不失稳重,有一种静态的美。他穿着一件洁白的衬衣和一条深灰色的裤子,脚上是一双黑色北京布鞋,给人一种干净、淳朴、善良、富有朝气、蓬勃向上的感觉。我想,除了品学兼优,这种气质大约也是让他留校当老师的原因之一吧。

他借了几本古典哲学家原著,有黑格尔、康德……还有哲学家艾思奇、师哲等人的著作。

我对他说:“小江,到人大进修看见有什么好的哲学类书帮资料室买一买,寄回来。系里给报销。”

他很愉快地答应了。这也是我第一次开始称呼他“小江”,这一称呼延续了40年。

一年后,77级留校任教的陈波、江畅回到学校,他们都在哲学教研室任助教,工作上的接触较多。陈波老师是1966届高中毕业生,高考赶上末班车,留校后她已结婚,并有一女儿,我叫她陈大姐。我那时住在学校单身宿舍,她带着孩子住在我宿舍隔壁,我常去她家玩,有时她给我谈起在北京人大进修的趣事。她说在北京进修的短暂一年里,他们几人勤勤恳恳、争分夺秒、锲而不舍,每天穿梭于人大、北大、北师大各校听哲学课、听讲座,完成了进修任务。尤其谈到江畅时,她赞不绝口。

无论是在求学时期还是在从事学术研究的时候,江畅始终保持着一丝不苟、谦虚礼让的优良学风。我因对哲学也很有兴趣,有时在他来借书时也请教他一些哲学上的问题。他总是不厌其烦地为我解答,经他一指点,许多问题我就恍然大悟了。他对伦理学早有精湛研究,这是学术界公认的。他的文笔流利畅达,这是学者之中少有的。自他开始在学校教授《伦理学》,便与伦理学结下了“不解之缘”。一天,伦理学专业的谭明儒老师来借书,闲聊中我问他江畅的课讲得如何,至今还记得他对我说的话:“小江的确很优秀,做学问用功、用心、勤勉。他教《伦理学》,书中道理也都是人所共知的,但是从他的嘴里讲出来,似乎就增加了分量,让人不得不相信,不得不去遵照执行。”谭老师评价小江的那一刻我永远记得,时间愈久,影像甚至愈鲜明。遗憾的是当年我没有去听他的课,错过了这一学习的好机会。

文革中我16岁下放埔圻羊楼茶场五七干校。当年我下放的连队指导员王郁文老师在文革结束后,回到了武汉市共青团团市委工作,她家住市青少年宫。

一天我去探望她。她问我:“武师是不是有一个叫江畅的年轻老师。他和我们团市委一位女年青干部谈恋爱。此人怎么样?”我告诉她:“江畅和我在同一系工作,77级留校优秀毕业生,无论人品、学问都是百里挑一、无可挑剔的。”她笑着对我说:“他以后要是我们团市委的女婿就好了,可以给我们干部上上课、搞培训。”我还开玩笑说:“王老师真会打主意……那你就促使这段姻缘成功吧。”后来听王老师说他们结婚了,也住在青少年宫。她还对我说:“团市委这位年青女干部真有福气,小江一看就是一个可以托付终生的人……”

随着学校改革发展,我调到教育科学研究所做资料工作,虽不同江畅在一起共事,但是我一直都非常关注他的成长。那年代没有电脑、互联网,资料积累要靠做文摘卡。我在做文摘卡时,常常在《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高校学术文摘》以及《人大复印报刊资料》上看到他的文章被转载。他的精神和情感跃然纸上。他学贯中西,每篇文章并不艰深晦涩,内容非常亲切,文字深入浅出,深于情、明于理。徜徉在他的文字中,我常常会忘记是在工作,更多的时候,会不自觉地以一名读者的身份拜读文稿,每每为他博大精深的学术成就和仁爱之心所感动。

如果论说江畅的个人特点,我觉得有三个:一是学问精深;二是为人朴厚;三是有深情。正如哲学家培根所说,伦理学使人优秀,江畅研究的伦理学是一门研究做人的道德哲学。而我,通过学习其字里行间的精神养分,使我的心灵得到滋养,灵魂得到提升。

与江畅的交往和阅读他的著作让我受益良多,从而对文字常怀敬畏之心。我明白,做资料工作是为他人作嫁衣的神圣职业,服务奉献于今天和后世的读者。实现当代中国教育真正繁荣是教师的神圣使命,是我今生的功课。二由于江畅出类拔萃的智慧和能力,他受到学校重用。他亦不负众望团结凝聚湖大教职工,实现了湖大哲学学科的振兴。记得原政教系党总支书记刘简言有一次到教科所查资料时告诉我,他已离开政教系,组建成立哲学研究所。哲学所刚成立时一穷二白,没有任何学位点、重点学科和学科骨干。

江畅博士毕业后,接手濒临关门的湖大哲学研究所。他上任后兢兢业业,脚踏实地,调整学术方向,引进人才,艰苦创业。我至今还记得刘老师谈起江畅时的表情是那样兴致勃勃、眉飞色舞。他说:“湖大的哲学研究所有希望,小江在所里总是以一种温文尔雅的方式与人交流、团结同事,凝聚学科力量,对自己要求严格,善良、诚实、正直、有责任感。后生可畏、可敬!小江是一位才华横溢的教师,也是一位可敬、和善、渊博的领导者。”

经过几年努力,湖大哲学研究所先后创立伦理学硕士点、哲学一级学科硕士点、伦理学博士点、哲学博士后流动站等。

随着学校发展和需要,江畅的行政职务也在不断变化,先后担任政治与行政学院党委书记、人文学院院长、校长助理、校党委副书记。但他始终扎根在教学第一线,带研究生,从事伦理学、价值论、西方哲学和文化问题研究,以惊人的毅力努力写作,硕果累累。

2002年,他出任省教育考试院院长。我去探望团市委王郁文老师时,她问起了小江:“听说,江畅到省考试院当院长了,不做学问了?”我有些无奈:“也许,他更适合做政治家,不搞学问是可惜了。”

某天,在校园遇见他,他虽然高官在位,见到我还是那么平易近人。他轻轻握了握我的手,告诉我:“我到省考试院,但没有完全离开湖大,还兼了课,带研究生,双肩挑……”我看着他那宁静目光中没有丝毫犹豫,对他说:“小江,无论职位有何变化,都不要放弃做学问。放弃是一分钟,坚持却要一辈子。”他用力点点头,眼睛闪着光,给人一种坚毅、顽强,继续前进的感觉。

他做到了。任职期间,他出版了国内第一部研究教育公正问题的专著《教育公正论》,在国内教育考试界引起较大反响,增强了教育界对教育考试公正问题的重视,并为政府部门有关问题的决策提供了理论依据。

江畅情系湖大几十年,将自己最美好的青春年华奉献给湖大。他一向认为,感恩图报是做人的根本准则之一,他爱智慧、爱教育、爱学生、爱湖大。恢复高考前,他只不过是一个在湖北鄂城重型机器厂当铸工的初中生。1977年高考彻底改变了他的命运,他的人生有了重大转折,从迈进大学殿堂的那一天起,他就开始新的启航。他珍惜每一天,默默地前行,追寻生命的那份纯真,执着地求索在默默做学问的路上,苦苦追寻人世间的大爱无疆。

江畅绝不是一个“闭门只读圣贤书”的书呆子。他继承了中国“士”的优良传统,他坚信“天下兴亡,匹夫有责。”2013年江畅辞去了湖北省教育考试院院党委书记、院长职务,潜心为学,义无反顾回归母校。这位在湖大读本科、硕士并留校工作40余年的“湖大人”,成为我校走出来的第一位“长江学者”,实现了湖北省属高校的“长江学者”零的突破。江畅回校工作给湖大带来了新的活力和动力,它必将会使湖大双一流建设得到极大促进和提高。

2014年我得知王郁文老师病重住院,我去医院看望她,她第三次问起江畅:“小江还在省考试院吗?”我告诉她:“小江已辞去考试院院长职务,回到湖大,他现在是‘长江学者’。”

王老师听后,欣慰地笑着说:“他回湖大是对的。”我笑着对王老师说:“虽然可惜,但学术道路对他还是吸引力更大一些。”

2015年湖大竞选副处级行政领导干部,当时文学院院办主任叶海燕老师竞选时抽到的题目是 “湖大的长江学者是谁?”,她的话音一落,我俩异口同声地说:“江畅!”我对海燕说:“江畅当年留校从做助教开始几十年追求真理、爱憎分明、正气凛然、不畏权势、光明磊落,他的伟大人格受到师生的敬仰和称赞。在我同他的有限接触中深深感受到他的这种精神品格的熠熠光辉。他没有给我正式上过课,但我从他那里受到的教育比正式上课所得到的还要多。

对于他的文章,我是读过的。他早已是我崇拜的对象,我时时受到他人格力量的感召。江畅一身正气,为人坦率真诚,是学者的典范。三时光如电,人事沧桑。

转眼到了2017年。江畅教授从1977年进校读书到留校任教至今40余年。如今,他是学术大师,创建了幸福伦理学体系。他是出色的伦理学家,哲学理论造诣极深、根底厚实,又善于吸收中外各家之长,从而构成自己的独特文化。他的文笔之流畅灵秀正如富春江的山水一样,他努力打造并已初步形成的“现代幸福伦理学派”是独树一帜的,是别人模仿不来的,也是创新品格的体现。

他已出版专著译著30余部,其中两部著作获教育部优秀二三等奖,4部著作获湖北省优秀成果一、二、三等奖。2016年7月出版的新著《西方德性思想史》填补了国内西方德性伦理思想史研究空白,入选人民出版社2016年十大优秀学术著作(排名第二)。

金秋十月,喜出望外得知,第七届吴玉章人文社会科学奖暨第六届吴玉章人文社会科学终身成就奖颁奖典礼在京举行,长江学者江畅荣获第七届吴玉章人文社会科学奖。同日,首届罗国杰伦理学教育基金优秀奖颁奖典礼举行,江畅以其《西方德性思想史》获得优秀著作奖。

吴玉章人文社会科学奖设立于1983年,是面向全国的人文社会科学奖项,主要用于奖励国内有重大影响的优秀人文社会科学成果,每五年评选一次,现已成为目前全国人文社会科学领域内,历时长久、份量厚重、影响深远的非政府组织奖项之一。第七届吴玉章人文社会科学奖评奖工作自今年3月正式启动以来,共收到专家推荐、网络同行提名推荐成果1839项,经专家评审评选出拟授奖成果53项,涵盖马克思主义理论、哲学、法学、历史、新闻、经济、文学、教育等8个人文社科学科领域,获奖率仅为2.8%。经过网络同行提名推荐,江畅著作《德性论》荣获该奖。

罗国杰伦理学教育基金于2015年6月成立,是国内首个专门用于支持我国马克思主义伦理学学科发展、人才培养、科学研究的教育基金。《德性论》2011年9月由人民出版社出版。系统梳理了当代西方德性伦理思想的发展脉络,着重对德性与恶性、人格、幸福、智慧、认识、情感、意志、实践、环境、教育的关系进行系统而深入地阐释,提出建立德性论作为与价值论、情感论、规范论并列的伦理学主干分支学科的思路。《西方德性思想史》2016年7月由人民出版社出版,分古代卷、近代卷、现代卷上、现代卷下四卷,总字数334.9万字,是国内第一部系统介绍和研究西方德性思想史的著作。

江畅是国内幸福主义伦理学派创始人,也是湖北大学哲学社会科学领域的领军人物。他从事伦理学、价值论和西方哲学研究三十多年,为我国西方价值理论和观念研究作出了开拓性贡献,提出和阐述的现代幸福主义伦理学被认为是国内有代表性的伦理学体系之一,是“幸福主义”沙湖学派的创始人。

他爱校兴校,实干兴邦。自2013年牵头成立湖北大学高等人文研究院以来,他在整合学校文科学术力量,促进学科协同创新的同时,不断加强对当代中国主流文化思想的研究,不断扩大湖北大学学术影响力。高等人文研究院多次成功举办“世界文化发展论坛”“中国文化发展论坛”和“湖北文化发展论坛”,并牵头成立了 “中华文化发展湖北省协同创新中心”。以江畅教授牵头组建的湖北文化建设研究院还成功入选省委决定重点建设的全省十大新型智库之一。

由人民出版社拟出版的江畅文集一共12卷,总字数超过900万字。这是他35年来学术成果的结晶,记录了改革开放后第一代中国学人胸怀报国之志而潜心学术探索的心路历程,反映了当代中国思想文化变化发展的历史轨迹,是中国学术界对中国现代化建设作出的学术贡献的一个缩影。

我期待能尽快看到12卷文集。它是江畅用自己的文字讲述他的求学道路,追溯他的学术传承,概括他的研究范围,阐释他的治学方法。对于深入了解作为学者的江畅,进而认识他的学术,这套文集大有帮助。

他发表论文260余篇,尤其近5年间他受聘长江学者后,在学术论文的发表上有一个飞跃快速的发展,在CSSCI期刊上发表论文40余篇。并担当国家多项科研项目。目前,他担任中央宣传部2015年度重大课题“弘扬核心价值观与继承传统文化研究”、2016年教育部基地重大项目 “社会主义核心价值社会认同伦理研究”首席专家。

科学研究尤其是文科科研一定要有一个研究中心,然后围绕这个中心进行横向拓展或纵向深化。江畅科研的中心点是“幸福”,他所有科研中心都离不开“幸福主义伦理观”。他的“幸福主义伦理学理论体系”是很有现实感的,他不仅在学界较早强调幸福与和谐,更为关键的是其对现实生活的指导,落脚于让当代人类如何更好地生存,回答了时代的共性问题,回应着人民大众的期望和迷惑,有着极强的现实借鉴意义。

他是创业之师:“沙湖学派”斐声中外。在湖大有两次重大的创业,一次是振兴哲学学科,第二次是创建文化发展学科平台。两次创业不仅推出了有重要影响的学术成果,培养了一大批学子,而且锻炼了一个自强不息、团结奋斗的学术团体———沙湖伦理学学派。学科建设的快速发展培养和锻炼了一批在学界有影响的学术骨干,他们志同道合、团结奋战,成为沙湖伦理学学派的中坚。

受聘“长江学者”后,他整合、优化学校人文科学力量,打造人文科学学术团队,牵头建立文化发展学科平台,组建高等人文研究院,准备迎接新的严峻挑战。他再次创业,不畏艰难、奋力前行,以他丰富的学科建设经验和卓越的领导智慧使高等人文研究院先后获得国家社科基金重大项目、中宣部重大项目、教育部人文社科基地重大项目,对党和政府的决策发挥了重要作用,产生了重要国际影响。

高等人文研究院先后创办“中国文化发展论坛”(已主办4次)、“世界文化发展论坛”(已分别在5个国家主办5次)、“湖北文化发展论坛”(已主办2次);研创 《文化建设蓝皮书·中国文化发展报告》(已出版4部)、《湖北文化蓝皮书·湖北文化发展报告》(已出版1部);编辑《文化发展论丛》(中国卷、世界卷、湖北卷),已连续出版5年,共13部;组织出版《思想文化史书系》(中国系列、西方系列、世界系列,立项26部,出版4部);组织编撰《资政建言》,为上级党政领导提供决策参考,目前已编辑9期;联合社会科学文献出版社建设“中华文化发展智库平台”(大型数据库),第一期投入200万。

他是育人之师:匠心化育智慧之人。多年来一直践行着“既要出成果,又要出人才;既要出学术研究人才,又要出学术组织人才”的观念,培养哲学专业的高级人才———硕士、博士研究生。

他高度重视夯实学生的专业知识基础,同时紧跟学术研究的前沿,将自己的研究成果及时融入教学。他为人师表,爱生如子,敬业尽责,心怀仁爱,永葆职业情怀;他以崇高的品格,精湛的学识影响着哺育着学生。他十分关心学生的成长和生活,师生情谊深厚。他每年拿出几万元支持、扶持学生,直接指导的各类研究生共90余人。他的学生都谨遵师训,追求成为有智慧的道德人。其中有的已经成为教授、硕士、博导,有的已成为地市级主要领导。

2016年11月17日,世界哲学日。“德国哲学:文本与现实”暨《德国哲学》创刊30周年学术研讨会在学校举行。我因当年参与创刊工作,亲眼见证这一刊物的发展成长过程,有着特殊的感情,因此也去旁听了会议。

在会议结束的晚宴上,当江畅教授和尚钢书记到饭桌旁敬酒时,他向尚书记介绍说:“刘老师是我读书时的老师,前不久

校报上发了一篇《听张世英先生讲黑格尔<逻辑学>》的文章,我们学哲学的都没想到的问题,她想到了。写的好啊,我要谢谢刘老师呢。”我顿时诚惶诚恐,自感惭愧。

如今我已退休,回思往事,我在湖大工作40多年,虽然在工作上尽职尽责,为学校学术发展作出了自己的贡献,而且热爱学术和学问,但在这方面未能有所成就,我常常为此感到遗憾。记得前不久我在高等人文院办公室见到他,他对我说:“刘老师,我前几天给学生讲课时还提到您。我说,我原来所在的政教系有位资料员刘爱玉老师,她热爱哲学,热爱智慧,曾系统地听过张世英先生讲黑格尔,并且读黑格尔的著作。她写的关于张世英先生在湖大讲学的回忆录很真切,很感人!”我听了不禁面红耳赤,惭愧无以自容。我今后应努力学习,有时间去听他的课,做他的学生,要不以后会遗憾,错过学习机会。

哲学最能代表义理,据说一百个哲学家就有一百个科学理念。言辞之间,颇有敬而远之之意。江畅教授是湖大首屈一指的大学问家,我皆感佩其人而服膺其学。自己则“余生小心翼翼地跟在他们后面行走”。

仰望之余,浮现脑际的常常是汉武帝所谓“盖有非常之功,必待非常之人。”在我看来,江畅教授是非常之人,在很多方面“非常”。而其中最为突出、对于我们最有启发意义的,是非常勤奋,或者还应加上超乎常人的毅力和献身精神。因此,读他的论著,我们尽可以享受他淹雅流泻的文字,咀嚼文字揭示的道理,却不应忘记那背后隐藏着的无限劳苦和艰辛。

他风雨无阻,寒暑不缀。他所有成功都是建立在长久的辛勤之上,没有勤劳的付出作为基石,根本不可能获得令人羡慕的收获。他的学问,只有识者能够研究,其高深也属于小众,而其中若干,又是名副其实的绝学,连小众之中也几乎无人能窥其端绪。但是他对待学问的态度,却是我们常人能够了解,可以学习的。他成长在湖大,湖大的发展成就他,他也把自己的一生献给湖大。

40年风雨不改,他的一生以学术研究为职志,探微发覆,从无倦时。所谓“唯勤苦坚韧者可得天酬”,我想这就是江畅教授以他不倦的学术实践向我们启示的人生道路。

当年满头黑发、年轻有为的小江而今也进入花甲之年。不过,他依然精神矍铄,任何时候见到他,他的脸上都泛着慈祥的笑容。以后我不再称呼他小江,应该是江老师。多年来他“走幸福之路,做智慧之人”的信条从未改变,这是他40余年哲学生涯的轨迹与追寻,也是我学习的榜样。

在这金色时节,我踏在湖大美丽的校园土地上,仰望着灿烂的星空,敞开记忆的闸门,一幅幅画面重现在眼前。时光荏苒,过去的点点滴滴都刻在我心头,惟愿那智慧的星光能够继续照亮我余生前进的道路。(作者系图书馆退休教师)

原文链接:http://hubu.cuepa.cn/show_more.php?tkey=&bkey=&doc_id=2310724

官方微信

官方微信

智库平台

智库平台